- HOME>

- カテゴリー「あの時の、あのこと」

「あの時の、あのこと」の一覧

東京生活50年目の音楽史

投稿日: 2011年11月15日

最近、自分と接点のある音楽関係の番組が2本流れた。ひとつは、テレ朝での「テレサテン物語」。もうひとつは、BSハイビジョンでの「天皇皇后ご成婚50周年即位20周年記念コンサート」の録画放送である。後者の演奏会は、4月28日だった。

次男にピアノを習わせていた時、リチャード・クレーダーマンが聴きたいというので、

連れて行って以来のNHKホールだった。NHKより手前にある渋谷公会堂には、

NET(現 テレ朝)の音楽番組「題名のない音楽会」の収録演奏を聴きに毎月通っていたものだった。

この日は、青学の放送研究部の大先輩と一緒だった。開演19時。開場17時30分。

この日は、青学の放送研究部の大先輩と一緒だった。開演19時。開場17時30分。

それより早く16時に着いたものの、日本全国から集まった人たちで、既に長い4つ折りの行列が出来ていた。

さすがに観客は、年配者の夫婦連れの方々が多かった。立ち並ぶ人たちの表情からは、奉加帳に記入する気持で皇居の中かと思わせるものがあった。

私服警官と思われる鋭い眼光もありで、ただならぬ気配を感じながら、17時30分を待った。

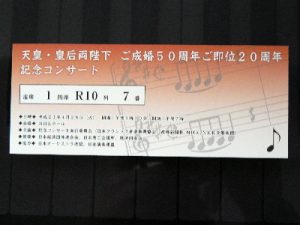

ネックレスから腕時計、金属探知機に反応するすべてのものを体から外させられた。厳戒態勢である。座席は、1階席のR10列。

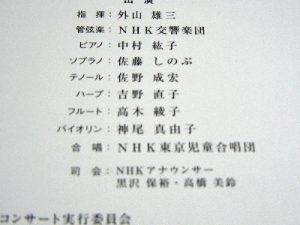

出演者は、このコンサートのために、スイスやフランス、イタリア、アメリカと海外から一時帰国した。演奏が終われば、再び成田から帰国の途につくという、まさに世界で活躍している日本人音楽家が一堂に会して、天皇皇后を祝福するために馳せ参じた贅沢極まりない演奏会である。第2部には、お二人が臨席され、観客は総立ちでお迎えすることで拍手がしばらく鳴り止まなかった。一般の観客と同席された演奏会は、おそらくこれが初めてのことではないだろうか。

出演者は、このコンサートのために、スイスやフランス、イタリア、アメリカと海外から一時帰国した。演奏が終われば、再び成田から帰国の途につくという、まさに世界で活躍している日本人音楽家が一堂に会して、天皇皇后を祝福するために馳せ参じた贅沢極まりない演奏会である。第2部には、お二人が臨席され、観客は総立ちでお迎えすることで拍手がしばらく鳴り止まなかった。一般の観客と同席された演奏会は、おそらくこれが初めてのことではないだろうか。

拍手をしながら、僕は50年前を思い出していた。美智子妃殿下はご成婚パレードで馬車に揺れていた。青学の正門を通過された。軽井沢とテニスコートとVネックセーターが強烈に浮かび上がった1959年。ミッションスクールの名古屋高校から青学に入って早々の4月10日だった。背伸びをしながら、ブローニー版のカメラでシャッターをやたらに切った。モノクロフィルムに収めた。ご成婚パレードが実況中継されることで、テレビの普及率が高まり、家電メーカーもテレビ局も飛躍的に経済的伸展を加速させる始まりの年となった。

つまり、僕自身も名古屋から上京して今年は「東京生活50周年」なのだ。

その50年が走馬燈のように浮かんできた。放送研究部の大先輩は、今里久雄、業界ではQさんで通っている。就活の時期、このQさんという人に巡り会っていなかったらば、今の僕はいないといっても過言ではない。媒酌人にもなって頂いた。そのQさんの隣に座っていること、そして、このコンサートの発案者が、これまた部の後輩、岩城明男君だというに、つくづく強い縁を感じた。この二人の間から、僕の生活と広告と音楽が語れるからだ。

僕の音楽との関わりは、母校のクライン・メモリアルチャペルで歌ってきた賛美歌だった。

* * * * * *

「放送研究部だからって、な、ハギ、放送局でなくてもいいじゃあないか」

「ええ、何処の局もアナウンサー以外、制作関係はバイトからでないと採用は難しいと言われています。といって、ウチは伊勢湾台風の罹災者だから、就職浪人にはなれないんですよ」

「広告会社はどうだ。揺りかごから墓場まで、世の中すべての企業が相手になる仕事は。生活感溢れる仕事だぞ。新聞記者になりたいだとか、局の報道部に勤めたいだとか、言っていたが、広告代理店っていうのは、だな、生活商品の報道だ。いや、新聞社やテレビ局を支えながら、しかも、仕事は、ジャーナリスティックな感度を要求されるんだぞ」

青学の後夜祭の日、新宿の「ター坊」というスタンドバーで、Qさんから就職のアドヴァイスを受けたことで、「広告論」の上岡一嘉教授ゼミに入った。教授は、日本に「マーケティング」という概念を植え付けた一人である。後年、白鴎大学を創設し、初代総長になった。

Qさんは、博報堂のラジオCMのプランナーだった。それまでラジ関(当時は横浜野毛山)やフジテレ、LFにいる先輩を訪ねていたが、方向転換した。それをきっかけに、まだ薄いページでしかなかった業界雑誌「宣伝会議」と「ブレーン」を買い始めた。博報堂主催のラジオテレビ企画者養成講座の受講生にもなった。早稲田の演劇博物館に聴きに出掛けた。2週間に亘る講座のため、大学の授業は、いわゆる代返を頼んで高田馬場まで通い続けた。当時の講義ノートは、今も残してある。米国帰りの瀬木庸介ジュニアの講義に聴き入ったものだ。

3年に入ると、Qさんが博報堂でバイトをしないかと誘ってくれた。日立製作所の生CMを手伝ってみろ、そうすれば、業務がみえてくるぞと言われた。博報堂が、NHKの看板アナ、高橋圭三を独立させて創る最初の番組だった。この日本版エド・サリバン・ショーは、日本初の2時間番組のスタートでもあったし、日本初のフリーアナウンサー誕生にもなった。このため、TBSがジャイアンツスタジオ(通称Gスタ)を建造した。番組アシスタントには、松任谷国子さんが決まった。放研の制作作業と日立の愛宕ビル及び倉庫と赤坂TBSと神田錦町の博報堂をかけずり回る毎日だった。

当時は入社試験には、指定校しか受けられなかった。Qさんの社内への働きかけで青学も指定校となり、明治大学での筆記試験、面接を経て博報堂に入社できた。青学から入社した7人の中に大西泰輔がいる。ソニー・レコード設立時に転社し、ビリー・ジョエルやボズ・スキャッグスらを日本に紹介することになった洋楽部長だ。彼の部は、オラトリオ・ソサイエティ合唱団員だった。因みに中高での僕はコーラス部員で、学院行事では聖歌隊にもなっていた。片や「Tai Ohnishi」は、世界のアーティストに知られる大きな存在だ。退社後は、ソニー名誉会長が設立した軽井沢大賀ホールの初代支配人となった。しかも、この記念コンサートで演奏するピアニスト、中村紘子が1968年にCBSソニーの専属アーティスト第1号となって初めてレコーディングをした時の初代プロデューサーでもあるのだ。

当時は入社試験には、指定校しか受けられなかった。Qさんの社内への働きかけで青学も指定校となり、明治大学での筆記試験、面接を経て博報堂に入社できた。青学から入社した7人の中に大西泰輔がいる。ソニー・レコード設立時に転社し、ビリー・ジョエルやボズ・スキャッグスらを日本に紹介することになった洋楽部長だ。彼の部は、オラトリオ・ソサイエティ合唱団員だった。因みに中高での僕はコーラス部員で、学院行事では聖歌隊にもなっていた。片や「Tai Ohnishi」は、世界のアーティストに知られる大きな存在だ。退社後は、ソニー名誉会長が設立した軽井沢大賀ホールの初代支配人となった。しかも、この記念コンサートで演奏するピアニスト、中村紘子が1968年にCBSソニーの専属アーティスト第1号となって初めてレコーディングをした時の初代プロデューサーでもあるのだ。

* * * * * *

先輩のQさんは、あのサウンド・ロゴ「スカッとさわやか、コカコーラ」を創り、広告業界がラジオ全盛の時代に、広告賞を総ナメにした人だ。僕とQさんとの音楽関係でいえば、宮崎尚志、いずみ・たく、小野崎孝輔、小林亜星等々の作曲家の仕事場に僕を連れ歩いてくれた。また、Qさんの友人であるCM音楽プロデューサー横倉義純さんとは、大学3年当時から親しくして頂き、飛行館スタジオなどで音楽の現場を教え込まれた。赤坂のKRC(国際ラジオセンター)スタジオでは、安田章子(後の由紀さおり)やシンガーズ・スリーの伊集加代子さんで、毎晩のようにコマソンの音録りをしていた時代である。横倉さんがJAMの2代目理事長の頃だろうか、新設する音響ハウスのミクサーとして就く人たちに広告人として研修講師をやってくれと頼まれたりもした。こうした恵まれた環境で仕込まれたせいか、僕も後にアメリカのMTVへアーティストを送り出す役を担うことになった。アーティストたちは、豪州から秘かに来日した。ワーナーレコードの林さんとの仕事だった。2曲のプロモーション・ビデオを制作してMTVで流れた。「オリジナル・シン」は、いきなり全米で37位にランキングされた。

先輩のQさんは、あのサウンド・ロゴ「スカッとさわやか、コカコーラ」を創り、広告業界がラジオ全盛の時代に、広告賞を総ナメにした人だ。僕とQさんとの音楽関係でいえば、宮崎尚志、いずみ・たく、小野崎孝輔、小林亜星等々の作曲家の仕事場に僕を連れ歩いてくれた。また、Qさんの友人であるCM音楽プロデューサー横倉義純さんとは、大学3年当時から親しくして頂き、飛行館スタジオなどで音楽の現場を教え込まれた。赤坂のKRC(国際ラジオセンター)スタジオでは、安田章子(後の由紀さおり)やシンガーズ・スリーの伊集加代子さんで、毎晩のようにコマソンの音録りをしていた時代である。横倉さんがJAMの2代目理事長の頃だろうか、新設する音響ハウスのミクサーとして就く人たちに広告人として研修講師をやってくれと頼まれたりもした。こうした恵まれた環境で仕込まれたせいか、僕も後にアメリカのMTVへアーティストを送り出す役を担うことになった。アーティストたちは、豪州から秘かに来日した。ワーナーレコードの林さんとの仕事だった。2曲のプロモーション・ビデオを制作してMTVで流れた。「オリジナル・シン」は、いきなり全米で37位にランキングされた。

これは、日本人が制作した初のMTVプロモ・ビデオとなった。彼らの名前は、「INXS」だった。メイキング・ビデオは、年末の特番で全豪に放送された。彼らの来日公演を僕は約束した。FROM A(ustralia)に喩えて、リクルート・フロムAの音楽イベントとして、芝郵便貯金ホールで日本デビューとなった。

世界に活躍した彼らはその後、シドニー・オリンピックのフィナーレで歌い上げた。

そうそう、日本のブレンダー・リー、弘田美枝子のデビューは、青学祭の放研主催のイベントだった。MCはE・H・エリック。音楽プロデューサーは、大先輩の井村文彦さん(当時、LFディレクター。現在はJ・WAVE会長を経て相談役)。舞台監督は僕だった。

* * * * * *

後輩の岩城明男君は、愛知の隣県、三重の志摩半島出身で、真珠の養殖業の長男坊。下宿は最澄時と三軒茶屋で、互いに歩ける至近距離にいた。3年で彼も僕と同じゼミに入り、就職も僕の影響で、日本橋の広告会社に入った。いわゆる「腐れ縁」という関係はそれからも更に重なっていくことになる。

後輩の岩城明男君は、愛知の隣県、三重の志摩半島出身で、真珠の養殖業の長男坊。下宿は最澄時と三軒茶屋で、互いに歩ける至近距離にいた。3年で彼も僕と同じゼミに入り、就職も僕の影響で、日本橋の広告会社に入った。いわゆる「腐れ縁」という関係はそれからも更に重なっていくことになる。

僕は、1969年秋、名古屋で結婚式を挙げた。名古屋支社で同僚だったカメラマンが挙式の写真を撮ってくれた。木之下晃さん、通称キノサン。畳一畳分の写真ボードが東京に急送され、2回目の披露宴会場でディスプレイの役をしてくれた。

このキノサンが、後年、クラシック音楽写真の世界で最高峰と称賛される日本人カメラマンとなった。NHKのドキュメンタリー番組「カメラで音楽を撃て」(2007年11月 BSハイビジョン)である。彼は、国内の音楽ホールに、次々とカメラの窓を造っていった。キノサンの姿を長期に亘って追いかけたプロデューサーが、なんと、名古屋学院時代の仲間である村田亨、テレビマンユニオン専務なのだから驚く。

東京会場に選定したのは、工事中の東急ホテル赤坂。オープン3組目というメモリアルな披露宴となった。司会は、放研の同期、後の「鬼平犯科帖」の名プロデューサー、能村庸一君。メモリアルは、それだけではなかった。作曲家のいずみたくさんからコンボバンドをプレゼントされ、さらにギターで弾き語りをしてくれたのは、荒木とよひさ、アラトヨだった。未だ「四季の歌」のアラトヨではなかった。その後に、彼の母校、日芸で22年間も教壇に立つとは、この時、予想だにしなかった。

アラトヨとの出遭いは、虎ノ門にあったグラモフォン・レコード(後のポリドール)のスタジオだった。放研の先輩が作った音楽制作会社に参加した時だった。青学のクラスメイトに渡辺栄吉、エイチャンがいた。大学では、「ブルーノーツ」というコンボバンドのキーボード担当だった。エイチャンもヤマハを受けたらしいが、グラモフォンに入社していた。エイチャンとは、ヴィレッジ・シンガーズの「バラ色の雲」、キーヨの「また会う日まで」などのヒットメーカーとなった筒美京平である。

その日は、グラモフォンのスタジオでは、エイチャンにアレンジして貰ったアラトヨの曲を録音する日だった。気が合った。互いにスキーが好きだったことにも因る。僕は「スカブラ」という都連のスキークラブに入っていたし、彼はゲレンデ・パトのバイトで足を骨折した。市ヶ谷の彼のマンションに出掛けて、あれこれ曲を作ったりしていた。二人で新興楽譜出版の澤田さんへ売り込みに出掛けたこともあった。面談の先客は、まだ若かった浜圭介だった。3つ年上の僕をアラトヨは「オヤブン!」と呼んでくれた時代だった。彼がCM音楽の世界に入りたいといい、日芸の先輩に当たる「トップギャラン」を率いていた森田公一に自ら接触していった。荒木組や伝書鳩のグループで、小室やたくろうの前座を歌ったりした時期もあった。CMソングに数年間関わった後、やがて活動の舞台をレコード業界へと移し、テレサ・テンを押し上げるヒットメーカーになっていく。6月2日(土)のテレ朝番組「テレサ・テン物語」を支えた作詞家である。日芸の映画学科だった彼は、僕の仲間、小林千恵と映画作りに入り、念願の映画初監督で日本映画批評家大賞監督賞も獲った。テレビ画面で白髪のアラトヨの姿を見る度に、我々も随分と歳を取ったものだなあと来し方を妻と懐かしむ。

日芸の教え子、渡辺秀文君、ナベがCM音楽制作会社、ミスター・ミュージックに入った。ピカピカの~イチネンセイッ!を作曲したまぶたひとみこと、吉江一男君が社長をしている会社だ。ナベは、フロムAからスーパードライまで市場導入の重要な音楽をディレクションしてくれた。名古屋支社に転勤した僕が、メナードのCMソングにテレサ・テンをリクエストした。作詞にはアラトヨも候補に挙げたが、決まったのはZARDの坂井泉水さんの詞。作曲は織田哲郎。広告音楽の世界でなければ、実現できそうにない組み合わせとなった。結婚式でも歌ってもらいたいという狙いでタイトルは「あなたと共に生きてゆく」だった。台湾へレコーディングに出向いたのはナベだった。

そして、奇しくも、それがテレサ・テン最後の曲になったのだ。アラトヨの蔭で、僕とテレサ・テンとの接点である。いまも僕の好きな歌のひとつだ。

「CMに既成曲を使わせてほしいと頼んでくる広告会社はいても、僕に書き下ろしてくれと頼んできたのは、ハギさんが初めですよ」河島英五さんは、こういって書いてくれたが、ナベの凄いところは、そんあものじゃあない、桁違いだ。なにしろ、あのスティービー・ワンダーにオリジナルを書かせて、しかも更に細かい注文まで納得させたのだがら。キリンの缶コーヒー、「ファイア」の曲だった。

* * * * * *

話を戻そう。アラトヨの弾き語りを聴いた翌々日、新婚旅行は、合歓の郷に向かった。父親の車、ブルーバードを走らせた。そこは、志摩半島にヤマハの川上源一郎社長が作ろうとしていた日本初の本格的なリゾート・アイランドである。1969年、当時は、まだ報道関係者以外の利用はできなかった。それを、なんとかメモリアルな宿泊先として叶えて頂きたいと、銀座のヤマハに日参して許可を得たのだ。海の対、山の対という名のレストランには、外人数名の宿泊客が滞在していたに過ぎなかった。

広告会社の営業マンとなった岩城君のクライアントはヤマハだったことは、後々に知ることになった。あのヤマハ・ポプコンのイベントをこなす一方で、川上源一郎社長との海外出張が25回を超えるほどの信頼感を築いていった。その彼からある日、「ヤマハ音楽学院で広告音楽を講義して欲しい」と要請された。

目黒大鳥神社横にあった学院に出向いた。酒井教育部長(後の専務理事)と、ニックネームがライオンと呼ばれている割には柔和な山本透さんと、カリキュラムの打ち合わせをした。受講生たちは、ジュニア・オリジナル・コンサート出身で、絶対音感の鋭い耳を持った、若くて優秀なエレクトーン奏者たちだった。

彼女たちは、未だ十代後半の海江田(後に川崎)ろまんさん、土井(後に松居)慶子さん、田中(後に鎌田)裕美子さん、それに大島ミチルさんだった。大島さん以外は、キーボードユニットの『COSMOS』を結成した時代もあった。そのときのディスクは、未だ我が家にあるはずだ。

大島ミチルさんは、1977年のエレクトーン・フェスティバル全日本大会で2位になり、「インターナショナル・エレクトーン・フェスティバル」ではグランプリを獲っている。あの大河ドラマ「天地人」のダイナミックな旋律こそは彼女の手になるものであり、今や番組音楽、CMで大活躍している作曲家であり、松居慶子さんは、全米で知られるジャズピアニストになっている。

岩城君がその後、ホンダF1のイベントをこなすことになるのだが、片山敬済の影響か、伊丹十三監督が中年ライダーとしてツーリングに凝るようになった。当時、僕のクライアントであった薩摩酒造の本坊松実常務が、伊丹さんの「続・女たちよ」の文中に焼酎「白波」を見つけ、CM出演を熱望してされていた。そこで岩城君の仲立ちを経て、監督とCM出演交渉に入ったことがある。日本橋の広告会社の社員が神田の広告会社の社員を助けてくれるという佳き時代だった。味の素マヨネーズとのCM契約上、味の素系三楽がバッティングするということで、不成立になった経緯がある。

岩城君は、東京フォーラムのオープンイベントを86企画もやるなど、多くの実績を持つイベントプロデューサーとなっていった。そして、広告会社を去る最後に頭に浮かんだのが、このご成婚記念コンサートだったという。昭和49年の天皇陛下写真展を高島屋で催したのが彼の勤めた会社だとするなら、昭和に継ぐ平成の記念コンサートを、彼が万雷の拍手で締めくくれたことは、この上もない名誉なこととなった。

* * * * * *

チャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲を弾いた神尾真由子さんのストラディヴァリウスは、力強くて透き通る見事な音色を聴かせた。圧巻だった。また、中村紘子さんの弾いたピアノは、ヤマハの最高レベルのピアノが用意されていたと聞く。ヤマハの社長もホールで一段と大きな拍手したに相違ないが、それは岩城君への感謝も込められていたことだろう。天皇皇后ご臨席賜ったという予期せぬ、最大にして最高の、岩城明男最終章にふさわしい夜となった。当然ながら、この記念すべきコンサートには、計りきれないほどの多くのプロジェクトスタッフ方々のご尽力と並々ならぬ大きなエネルギーの結晶があったからに他ならない。

「青学90周年に日比谷でN響を、そしてご成婚50周年にNHKホールでN響。やんちゃだった岩城も、どう、ハギさん、やったでしょっ?!」

「青学90周年に日比谷でN響を、そしてご成婚50周年にNHKホールでN響。やんちゃだった岩城も、どう、ハギさん、やったでしょっ?!」

翌日、学生時代と変わらない、悪戯っぽい声が受話器の向こうで弾んでいた。

書き記しておきたかったのは、Qさんと岩城明男君と僕、青学と放送研究部の周りにあった音楽史の断片である。

・・・・・・我が家に関しては、

長男が学習院の中等科高等科ではブラスバンドでトロンボーンを吹いていた。

長男が学習院の中等科高等科ではブラスバンドでトロンボーンを吹いていた。

・・・・・・そして、次男の子供が、最近、鍵盤の音に興味を示しはじめたようだ。

カテゴリ:あの時の、あのこと

48年目の同窓会2

投稿日: 2011年11月15日

翌朝、伊良湖(いらご)港で乗り継いで、伊勢湾を横切って鳥羽に向かう。

この伊勢湾フェリーは、赤字航路とかでまもなく終航になるらしい。存続署名が続けられている。滅多にここまでこないことを考えると、乗り納めになるようだ。申し訳ないが、我々の関心は別の所にあった。民主党の代表選挙の結果である。最上階の特等室に座り、テレビ画面を注目した。菅代表のニュースは、船上で知ることになった。

志摩半島といえば、後輩の岩城明夫の実家があるところだ。食道癌を全摘したので、戻って、そろそろ母親と一緒に住もうかと言っていたことを思い出した。

鳥羽のエクシブ・アネックスは13階が我々の部屋になった。フロントのカウンターにあった何本ものパターが気になった。ポスターには、かなり広い「パターゴルフ」場の写真があった。

夕食までの自由時間をパターで遊ぼうと、大泉正昭と足立敏に誘いをかけた。勇んで出掛けた際に、鉄骨の梁にしたたか頭部をぶつけた。目から火花を実感した。くらっと来た。しばらく、視野が霞んだ。指をやると、血がベッタリ。ただでさえ、薄くなっているので、無防備な箇所だ。緩急のスロープに左右のドッグレッグ、そして浅いバンカーもレイアウトされていて、18ホールは予想外に楽しめた。更にハーフを回った。パターだけのフォームだから、頭を下げるのだが、弾の転がりを追いかけることに注視していて、二人とも頭のてっぺんに異常には気付いていなかった。汗を流そうかと、そのまま大浴場に直行した。かけ湯を頭に落として、痛みは走った。やはり、傷口は痛んだ。クロマイ軟膏を塗っておくしかなかった。

鳥羽での夕食も、別メニューにしてくれていた。

最後の夜だからと全員がひと部屋に集まった。来年の幹事役を互選しようというのだ。久しぶりに出席したことと、食事に関して幹事に気遣ってもらった礼を述べた。

最後の夜だからと全員がひと部屋に集まった。来年の幹事役を互選しようというのだ。久しぶりに出席したことと、食事に関して幹事に気遣ってもらった礼を述べた。

ところが、酔いも加わって、来年の幹事役をさせられる羽目になってしまった。果たして、来年、役が果たせるだろうか、返事に窮した。やはり、この人たちは、腎不全の進行状態を知らないままに、幹事役をさせようとしているのだった。同期の中で今年不参加になったのは、榛葉だった。週3回の透析通院をしているのだ。宇野彦也、望月裕、そして戸田臣雄は、既に癌で逝ってしまった。

なんとか頼んで、副幹事役を指名させて貰って、今年が終わった。

帰京して再び、2ヶ月定期検診になった。安藤医師が言った。

「次回からは、血液を採取するのは、右腕にしてくださいよ。

左腕は、いまから、大事にしないと。シャントを作る腕ですからね」

「・・・・・・・・・」

カテゴリ:あの時の、あのこと

はじめに

徒然なるままに、書きますが、街で耳にしたこと、眼に入ったこと、などなど、生活を変えるかもしれない小さな兆しを見つけたいと思います。